接上篇,今天小编想为大家介绍炒法中的加辅料炒。

药物经净制或切制后,和某种固体辅料共同拌炒的方法,成为加辅料炒法。常用的加辅料炒法有麸炒、米炒、土炒等。其主要作用取决于所加的辅料,根据不同的辅料,各种炒法的作用也不同。

一、加辅料的炒可以分为以下几种:

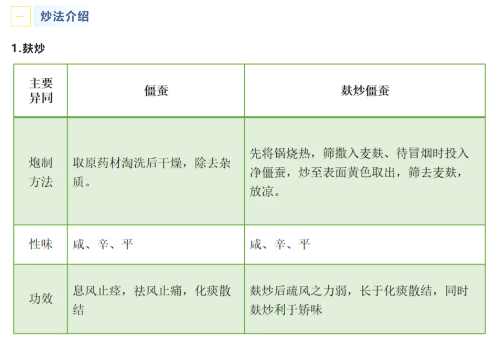

1. 麸炒。即将药物与麦麸同炒。主要目的是增强疗效、缓和药性、矫味矫臭。

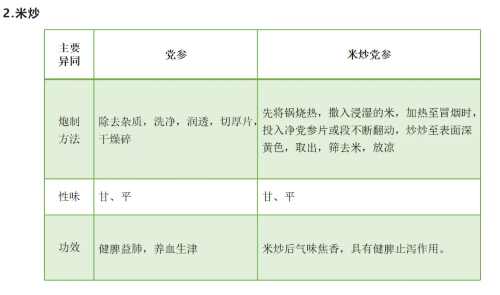

2. 米炒。即将药物与米同炒。主要目的是增强药物健脾止泻的作用、降低药物的毒性、矫正不良气味。

3. 土炒。即将药物与灶心土同炒。主要作用是增强健脾止泻的作用。

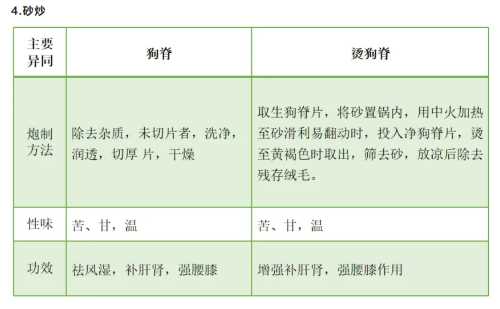

4. 砂炒。即将药物与砂同炒。主要目的是利于调剂和制剂、降低毒性、矫味矫臭。

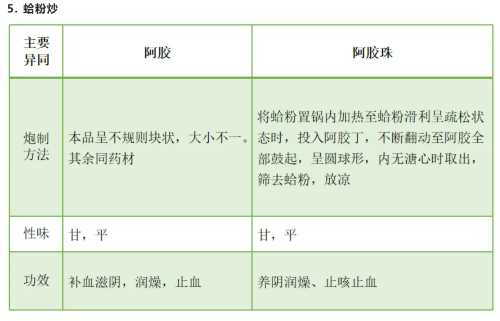

5. 蛤粉炒。即将药物与蛤粉同炒。主要目的是 使药物质地酥脆,便于调剂和制剂,并有矫味矫臭及增强化痰的作用。

6. 滑石粉炒。即将药物与滑石粉同炒。这一炒法的目的和效果与蛤粉炒相似,也是为了使药物质地酥脆,便于调剂和制剂,同时也有矫味矫臭的作用。

科普小知识:什么是灶心土?

灶心土也被称为伏龙肝,是一种中药材。它指的是烧木柴或杂草的土灶内底部中心的焦黄土块。在拆修火灶(或柴火窑)时,将烧结的土块取下,用刀削去焦黑部分及杂质即得。灶心土也被认为具有温经止血、温中止呕、温脾止泻等功效。

采芝林作为岭南中医药文化以及“粤帮炮制”的典型代表,汇集传承了独具岭南特色的中药炮制技艺,药物通过炒制后增强健脾、祛湿、消食的功效,如炒稻芽、炒六神曲、炒白扁豆、土炒白术、麸炒枳实、米炒党参等。

对于上述介绍的中药材,如党参、山药等,采芝林均有销售。小编在此向各位推荐适合岭南地区人群的日常常用汤方。

二、药膳养生暖心汤

1.山药五指毛桃汤

材料:山药、五指毛桃、陈皮、木棉花、蜜枣、猪瘦肉、生姜功效:

山药:补脾养胃、生津益肺、补肾涩精

五指毛桃:健脾补肺、行气利湿、舒筋活络

陈皮:理气健脾、燥湿化痰

木棉花:清热利湿、解毒

蜜枣:补中益气、养血安神

做法:

1. 把山药、五指毛桃、木棉花、蜜枣洗净并浸泡30分钟备用。生姜切片。猪瘦肉切块焯水备用。

2. 锅内放入山药、五指毛桃、木棉花、蜜枣、生姜、猪瘦肉,加入适量清水,武火煮沸转文火,煲45分钟。

3. 往锅内加入陈皮,继续煲15分钟,加入适量盐调味即可。

注意事项:全方使用能够达到健脾祛湿的效果,注意感冒发烧者不宜服用。

2.山药干贝汤

材料:山药、炒白扁豆、陈皮、干贝、蜜枣、连皮冬瓜、排骨、生姜

功效:

山药:补脾养胃、生津益肺、补肾涩精

炒白扁豆:健脾化湿、 和中消暑

陈皮:理气健脾、燥湿化痰

干贝:滋阴养血、补肾调中

蜜枣:补中益气、养血安神

做法:

1.清水洗净食材,浸泡山药、炒白扁豆、干贝30分钟。

2. 锅内倒入适量清水,沸腾后倒入排骨焯水,捞出洗净备用。

锅内倒入:山药、炒白扁豆、干贝、蜜枣、连皮冬瓜、排骨、生姜,武火煮至沸腾,转文火,煲60分钟。

3. 放入陈皮,继续文火煲30分钟,加入适量盐调味即可。

注意事项:全方使用能够达到清热祛暑、和胃生津的效果,适宜湿热感暑者,用于预防感暑,夏天时令汤食。

---

目前,采芝林依据每个时节的特点,科学搭配,全新推出了二十四节气汤料包,让养生小白也能做出滋补好汤。如果忙碌在外没时间,想要喝上一碗药膳汤,也可以到采芝林中药非遗文化馆,内设膳食馆,每天都有新鲜药膳汤,限量供应。

| 中药膳食馆

营业时间:周一至周五 9:30-17:30

地址:广州市荔湾区塞坝路12号4-5号自编(采芝林中药非遗文化体验馆内)

咨询电话:020-81719882

欢迎大家来采芝林中药非遗文化馆,与我们一起从健康出发!

【参考文献】

【1】 国家药典委员会编 《中华人民共和国药典》 2020年版 一部 中国医药科技出版社

【2】 《中药炮制学》 中国商业出版社

部分内容来自广州采芝林中药文化公众号